♠ 흥천사의 보물 창고,

극락보전(極樂寶殿)

- 서울 지방유형문화재 66호

|

대방 뒷쪽에는 흥천사의 법당인 극락보전(극락전)이 대방의 뒷꽁무니를 뚫어지라 바라보고 있

다.

극락보전은 정면 3칸, 측면 3칸의 시원스런 팔작지붕 건물로 1853년에 구봉계장(九峰啓壯)이

지었는데, 경내에서 가장 늙은 집으로 처음에는 대웅전(大雄殿)으로 쓰였다. 그러다가 나중에

극락보전으로 이름이 갈렸는데, 흥천사는 창건 초부터 서방정토(西方淨土)의 주인인 아미타불

(阿彌陀佛)을 중심 불상으로 삼았다고 전하며, 극락보전이란 그 아미타불의 거처를 일컫는다.

석축 위에 높이 들어앉아 밑에서 보면 제법 장엄하게 보이며, 지붕을 받치는 공포가 기둥 사

이에 촘촘히 박힌 다포

양식으로 건물 좌/우/뒷면은 판벽(板壁)으로 사천왕(四天王)을 비롯한

여러 벽화가 그려져 있다. 건물 정면 3칸에는

마치 그림 판화를 긁어놓은 듯, 온갖 꽃과 나무

무늬(꽃살 창호)가 색채감

가득히 새겨져 있으며, 가운데 두 기둥 위에는 용머리 장식을 두어

건물을 수식한다.

앞서 명부전과 더불어 조선 후기 사찰 건축 양식을 잘 간직하고 있으며, 화려한 장식과 그 시

절

뛰어난 건축 기술을 온몸으로 보여주고 있다. 또한 서울에 얼마 없는 조선 후기 사찰 건축

물로 그 가치가 높아 일찌감치 서울 지방문화재의 지위를 얻었다. |

▲ 벽화가 그려진 극락보전의 뒷모습

건물 좌/우/뒷쪽 외벽에는 여러 벽화를 담아 법당을 곱게 수식하고 있다.

▲ 극락보전의 빛바랜 일기장 '흥천사 대웅전 불량대시주(佛糧大施主)'

현판

1899년에 쓰여진 것으로 극락보전의 옛 이름이

대웅전이었음을 살짝 귀뜀해 준다.

▲ 1972년에 제작된 흥천사 개금불사시주기

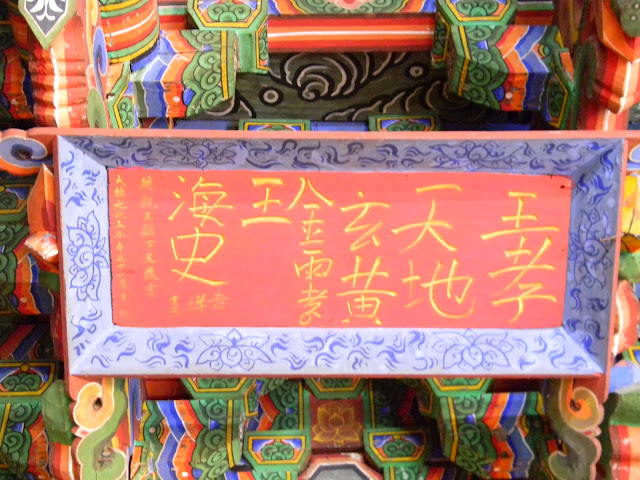

▲ 망국의 황자(皇子), 영친왕이 5살 때 흥천사에 남긴 현판 |

영친왕<英親王, 영왕(英王) 1897~1970>은 고종의 7번 째 아들로 1901년에 흥천사를 방문해

글

씨 하나를 남겼다. 물론 수행원과 승려의 간청에 의해 그리 했을 것이다. 현판에는 '王孝

天

地玄黃金雨孝王海史. 英親王殿下五歲書, 大韓光武五年'이라 쓰여 있으며, 저 글씨 중 '王孝天

地玄黃金雨孝王海史'만 영친왕의 필적이다.

지체 높은 왕자의 친필인지라 특별히 법당 천정에 걸어 애지중지하고 있으며,

아무리 황제의

아들이 쓴 글씨라고 해도 4살 어린이가 쓴 글씨답게 천진난만함이 가득 묻어 나온다. 글씨가

다소 흐트러져 보이긴 하나 그 나이에 저 정도의 글씨를 썼을 정도면 어린 시절 총기가

조금

있었던 모양이다. 허나 현실은 망국의 황족... |

▲ 극락보전의 화려한 붉은 닫집과 보물들이 가득한 불단 |

|

극락보전 내부는 그야말로 화려함의 극치를 보이고 있다. 불단에는 목조여래좌상(아미타여래)

과 목조보살좌상, 천수관음보살좌상이 있으며, 그 뒤로 아미타불도, 그 위로 붉은 기와의 닫

집이 호화롭게 지어져 있다.

불단 좌우로는 지방문화재로 지정된 온갖 탱화들이 가득 깃들여져 있으며, 천정에도 고운 색

채의 벽화가 넉넉히 깃들여져 있어 극락보전은 그야말로 흥천사의 보물 창고이자 불교미술박

물관이다. 그러니 흥천사에 왔다면 극락보전 내부는 꼭 둘러봐고 또 살펴봐야 나중에 명부(저

승)에 가서도 꾸중을 듣지 않을 것이다. 그만큼 흥천사의 얼굴과 같은 존재이며, 흥천사의 지

정문화재 40% 정도가 이곳에 들어있다. |

▲ 왼쪽 목조보살좌상(서울 지방유형문화재 414호)

가운데 목조여래좌상(서울 지방유형문화재 413호)

오른쪽 금동천수관음보살좌상(보물 1891호)

후불탱화인 아미타불도(서울 지방유형문화재 367호) |

극락보전 불단 중심에 자리한 목조여래좌상은 나무로 만들어 도금은 입힌 아미타여래(阿彌陀

如來像)이다.

좌우 협시로 자리한 목조보살좌상과 금동천수관음보살보다 덩치가 많이 밀려 그가 과연 중심

불상인지 고개를 갸우뚱하게 하는데, 그들보다 앉아있는 대좌(臺座)를 더 높였으나 그래도 많

이 밀려 다 큰 어른들 사이에 아이가 앉아있는 것 같다.

목조여래좌상은 56.3cm 높이의 불상으로 허리가 유난히 길고 어깨가 넓은데, 이는 조선 초기

불상에서 많이 나오는 특징이다. 얼굴은 약간 내밀어 밑을 보는 자세이고, 덩치에 비해 얼굴

이 너무 작으며, 머리의 측면 폭은 또 넓다.

무견정상(육계)은 낮게 솟아 있으며, 이마에는 백호가 있고, 콧날은 오똑 솟아있고 입술에는

미소가 깃들여져 있다.

가사를 2벌 겹쳐 입었는데, 오른족 어깨에 부견의(覆肩衣)를

걸치고, 대의 자락이 왼쪽 어깨

뒤로 넘겨져 늘어졌다. 앞가슴은 U자형으로 열려있고 안에 입은 승각기(내의)가 접혀저 사선

의 주름을 이루고 있으며, 결가부좌(結跏趺坐)한 두 다리를 덮은 옷자락은 오른발을 반쯤 덮

고 무릎 아래로 흘러내렸다.

수인(手印)은 설법인(說法印)을 취하고 있으며, 불상 뒷면에는 네모난 복장유물 공간이 있는

데, 여기서 지본묵서 다라니경 2건과 발원자명이 쓰인 목판이 나왔다.

불상의 이런 스타일은 1606년에 조성된 공주 동학사(東鶴寺) 목조석가여래삼불좌상과 비슷해

16세기 말에서 17세기 초에 조성된 것으로 보이며, 동학사 불상을 조성한 조각승 석준(釋俊)

과

각민(覺敏) 등이 조성하거나 그 계열에서 만든 것을 19세기 중기 이후에 흥천사로 흘러들

어온 것으로 여겨진다.

그 옆에 연꽃을 든 화려한 보관(寶冠)의 목조보살상은 앉은 키 101.5cm 크기로 보관에는 정면

을 향해 날개짓을 하는 봉황 2마리가 좌우대칭을 이루며, 꽃무늬와 연화문(蓮花紋) 장식이 붙

어있고 상단에 5개의 화염문과 측면 좌우로 관대(冠帶)가 매달려있다. 그리고 보관 겉면에 여

러 개의 작은 구멍이 뚫려있어 장식 일부가 사라진 것으로 여겨진다.

머리에는 무견정상이 솟아있고, 보관 밑 이마에 머리카락이 단정히 처리되어 있으며, 머리카

락이 어깨 위까지 내려와 3가닥으로 늘어져 있다. 머리는 어깨에 비해 크나 상반신이 지나치

게 길고, 하반신은 넓으며, 명상이나 졸음에 잠긴 듯 가늘게 뜬 눈의 눈꼬리가 많이 올라가

있고, 코는 뾰족하고 콧등은 짧다. 그리고 이마에는 큰 백호가 찍혀져 있다.

두 손은 엄지와 중지를 맞대고 있으며, 무릎에 놓인 오른손과 어깨까지 치켜든 왼손에 연꽃이

달린 줄기를 들고 있다. 대의 안쪽에 편삼을 걸치고, 오른쪽 어깨에 걸친 대의 자락이 배를

지나 왼쪽 어깨로 넘어가고 끝자락이 엉덩이까지 늘어져 있다. 내의(승각기)는 상단이 자연스

롭게 접혀 있다.

그의 조성 관련 기록은 아쉽게도 남아있지 않으나 그의 스타일을 볼 때, 15~17세기에 조성된

불/보살상과 많이 비슷해 16세기 말에서 17세기 초에 조성된 것으로 보이며, 19세기 중기 이

후에 흥천사로 흘러들어와 극락보전 식구가 된 것으로 여겨진다.

불단 식구들 뒤에 조용히 깃든 아미타불도는 1867년에 그려진 것으로 경상도 화승(畵僧)들이

여럿 참여해 19세기 말 경상도 화풍이 만힝 반영되어 있다. 왕실 상궁인 조씨와 안씨, 천씨

등이 고종(高宗) 내외의 안녕과 무강을 빌고자 돈을 대어 만든 것으로 19세기 말 서울 지역

사찰에서 많이 나타나는 왕실과 절과의 후원 양상을 보여주는 중요한 사례로 꼽힌다. |

|

▲ 확대해서 바라본 금동천수관음보살좌상(보물 1891호)의

위엄 |

|

극락보전 보물 중 가장

백미(白眉)는 복잡하게 생긴 금동천수관음보살좌상이 아닐까 싶다. 연

꽃을 든 목조보살좌상보다 덩치는 작으나 무수한 손과 팔의 무리가 관세음보살상 덩치만해 비

록 키는 딸려도 덩치는 목조보살좌상과 비슷해 보인다.

이 보살좌상은 이 땅에서 매우 희귀한 42수 천수관세음보살(千手觀世音菩薩)로 1894년에 작성

된 '삼각산 흥천사 42수(手) 관세음보살 불량시주(佛糧施主)' 현판 기록을 통해 19세기부터

흥천사에 있던 것으로 파악된다. 조성 시기는 정확히 헤아리기 어려우나 얼굴 모습이나 잘록

한 허리 등의 형식을 통해 고려에서 조선 초에 조성된 것으로 여겨진다.

천수관세음은 많은 손과 다양한 지물로 모든 중생을 구제하며 호국적 성격까지 지닌 보살상으

로 신라 중/후기부터 널리 유행한 것으로 보인다. 허나 관련 관세음보살상은 거의 없는 실정

이며, 그림 또한 매우 희귀하다. 이 땅에 몇 없는 존재가 흥천사에 있다는 것은 그만큼 흥천

사가 잘나갔음을 뜻하는데, 원래부터 이곳에 있던 것은 아니며, 19세기 중/후반 흥천사가 급

성장을 거듭하고 있을 때 왕실에서 내린 것으로 보인다. 즉 그의 제자리는 그의 닫힌 입처럼

알 수가 없다.

앞에 두 손으로 합장인을 선보이고 있고, 나머지 손은 각자의 방향에서 제각각 춤을 추고 있

다. 저렇게 손이 많으니 일을 하거나 물건을 들 때는 편하겠으나 손과 팔 동작, 관리는 쉽지

않을 듯 싶다. 그냥 두 손, 두 팔만 있어도 충분하다. 어쨌든 천하에서 매우 희귀한 존재가

흥천사에 있고 늘 이렇게 친견할 수 있으나 마치 유명한 위인을 만난 듯 마음이 뿌듯하다. |

▲ 흥천사 지장시왕도 - 서울 지방유형문화재 368호 |

|

지장시왕도는 1867년에 의운자우(義雲慈雨)가 그렸다. 푸른 두광(頭光)과 연두색 신광(身光)

을 지닌 지장보살을 중심으로 그 좌우로 시왕과 명부(저승)의 주요

식구들이 담겨져 있다.

19세기 후반 서울 지역 지장시왕도의 새로운 형식을 연 그림으로 지장보살이 두 손으로 보주

를 들고 있는 점, 그 밑에 선악동자(善惡童子) 2명이 지장보살의 석장(錫杖)을 대신 들고 있

는 점이 기존의 지장시왕도와 다르다. 개운사(開運寺) 지장시왕도(1870년)와 봉국사(奉國寺)

지장시왕도(1885년) 등이 이것을 참조해서 그렸으며, 점차 확대되어 19세기 후반 서울, 경기,

경상도에서 널리 유행했다.

안정된 구도와 홍색을 기반으로 녹색과 청색이 대비를 이루는 색채의 구사력, 세부 문양에서

볼

수 있는 섬세한 표현 등이 조화를 이루고 있다. |

|

▲ 현왕도(現王圖) - 서울 지방유형문화재 380호 |

|

현왕도는 덥수룩한 검은 수염을 휘날리는 제왕 모습의 염라대왕(현왕)이 그의 부하들을 거느

리고 죽은 자를 심판하는 모습을 그린 것으로 1867년에 조성되었다.

화기는 아쉽게도 없으나 18세기 말~19세기 초에 경북 사불산파 화승인 신겸(愼謙)의 영향을

받은 것으로 보이며, 19세기 밀 서울과 경기도, 경북 지역에서 유행한 현왕도의 형식을 따르

고 있어 당시 서울 경기 지역과 경북 화승들 간의 교류를 확인해 볼 수 있는 작품이다. |

|

▲ 극락보전 신중도 - 서울 지방유형문화재 407호 |

|

신중도는 호법신(護法神)들의 무리를 정신없이 담은 법당 지킴이용 탱화이다. 그림 상단에는

제석천(帝釋天)과 범천(梵天), 일/월대신(日/月大臣), 일궁천자(日宮天子), 월궁천자(月宮天

子) 등 천부세계(天部世界)를 표현하고, 하단에는 위태천(韋太天)과 조왕신(竈王神) 등 여러

무기를 지닌 천룡부(天龍部)를 표현했다.

채색은 적색과 녹색을 중심으로 하여 하늘색 계열의 밝은 청색이 사용되었으며, 위태천의 투

구 및 갑옷. 삼지창, 검과 각종 기물 등에 고분법을 적용하고 금색을 칠했다.

그림 밑에 화기가 있는데 글씨가 조금 떨어져 나가긴 했으나 대허체훈(大虛體訓)과 혜산축연

(惠山竺衍), 학허석운(鶴虛石雲)가 1885년에 조성되었고, 상궁 김씨와 홍씨가 대표 시주자로

나와있어 고종 내외 등 왕실의 안녕을 기원하는 왕실발원 탱화로 여겨진다. |

|

▲ 극락보전 극락구품도(極樂九品圖) - 서울 지방유형문화재

405호 |

|

극락9품도는 화면을 9개로 나누어 극락세계의 구품(九品)을 그린 것으로 고양시 흥국사(興國

寺)의 극락구품도와 같은 모본(模本)을 사용했다. 대허체훈과 혜산축연, 학허석운 등이 그린

것으로 그들이 1885년에 극락보전 신중도도 제작했으므로 같은 해에 조성된 것으로 여겨진다. |

|

▲ 천룡도(天龍圖) - 서울 지방유형문화재 408호 |

|

천룡도는 신중도의 축소형 탱화로 위태천과 천룡팔부(天龍八部)가 담겨져 있다. 1898년 용담

(蓉潭)이 초본을 제작했는데, 다른 천룡도와 달리 위태천을 크게 부각시키지 않고 하단의 산

신과 조왕산, 기타 신중이 부각되는 구도를 취하고 있으며, 의복과 기물 등에 금박(金箔)을

사용했다.

인물 묘사에는 섬세한 바림질과 세칠의 묘사로 입체감과 사실성이 돋보이며, 간략히 표현된

옷주름에도 활달한 필력이 엿보인다. 신중도의 일원이나 천룡도 형식은 거의 없으며, 서울에

서는 거의 이곳이 유일하여 19세기 말 서울, 경기 지역의 천룡도 양식을 보여주는 희귀한 존

재이다.

이렇게 극락보전에 지킴이용 탱화가 신중도 외에 천룡도까지 있으니 그들의 협동심으로 극락

보전이 이렇게 무탈했던 모양이다. |

|

▲ 극락보전 도량신도(道場神圖) - 서울 지방유형문화재

406호 |

|

이름도 생소한 도량신도는 삼보(三寶)의 도량을 지키는 도량신을 머금은 그림이다. 도량신은

화엄경 략찬게(略纂偈)에 나오는 화엄신중(華嚴神衆)의 일원으로 도량신과 신장(神將) 5명이

각이 진 흰색을 배경으로 정면을 향해 앉아들 있다.

도량신 뒤쪽 좌우에는 산개(傘蓋)와 당번(幢幡)을 든 동자가 있으며, 정면 좌우에는 신장 2명

이 칼과 동그란 지물을 들고 가운데를 향해 서있다. 인상을 잔뜩 쓴 붉은 얼굴의 도량신은 단

령의 붉은 관복을 입고 가슴과 허리에 각각 각대(角帶)를 차고 있으며, 관복에는 주름을 표현

한 먹선을 따라 바람질로 채색하고 입체감을 표현했다.

향우측 신장은 앙발(仰髮)의 귀졸(鬼卒) 모습으로 이마에 검은 띠를 둘렀고, 오른손은 허리춤

에 대고 왼손은 어깨 높이로 들어 둥근 지물을 들고 맨발로 서있다. 향좌측 신장도 앙발의 귀

졸 모습으로 머리에 청색 두건을 쓰고 두 다리를 약간 벌리며 오른손에 긴 칼을 들고 서있다.

이 그림은 대허체훈과 학허석운 등이 그렸는데, 1885년에 조성된 것으로 여겨진다. |

|

▲ 연화대감로도(蓮花大甘露圖)

1939년에 그려진 것으로 극락보전 탱화 식구 중 가장 막내이다. 고색이 제대로

여물지 못하여 지방문화재의 지위를 얻지 못했는데, 그 시절의 우울했던

생활상은 물론 제2차 세계대전과 태평양전쟁 등 현대식 전쟁 장면까지

들어있어 기존의 감로도와는 많은 차이를 보이고 있다.

▲ 극락보전 천정에 깃든 벽화 (노승과 천녀인 듯)

극락보전에 발을 들였다면 고개를 들어 천정을 꼭 살펴보자. 여러 벽화와 문양,

용머리 장식 등이 눈을 즐겁게 해줄 것이다. 이들은 극락보전이 지어진

당시에 조성된 것으로 건물의 품격과 아름다움을 드높인다.

▲ 극락보전 천정에 그려진 벽화 (천녀와 동자인 듯) |

![]()

![]()

![]()